Propos recueillis le 25 juin 2022, dans le cadre du cycle de réflexion du Cercle Agénor sur la géo-politique des frontières européennes, et reproduits dans le numéro de mai 2023 de la revue du Cercle.

Pour poser le cadre de notre discussion sur la ou les frontières européennes, nous avons provoqué un dialogue entre un savant intéressé par le/la politique et un politique qui est aussi un homme de savoir, deux figures qui s’intéressent de longue date à la frontière européenne et qui portent un regard complémentaire sur cette dernière :

Michel Foucher a une double carrière. Géographe, il a enseigné la géographie et la géopolitique dans de nombreuses universités en France et à l’étranger, notamment en Pologne. Spécialiste des frontières, il est l’auteur, en 1988, d’un ouvrage devenu une référence en la matière, Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique. Son dernier ouvrage est un Tract Gallimard intitulé Ukraine-Russie, la carte mentale du duel (2022). Il est par ailleurs un diplomate chevronné. Proche conseiller d’Hubert Védrine, il a dirigé le Centre d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay, puis a été nommé Ambassadeur de France en Lettonie, entre 2002 et 2006. Il a également été directeur des études de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Récemment, il a participé à un groupe de réflexion et de proposition sur la présidence française du Conseil de l’Union européenne, constitué par le secrétaire d’Etat Clément Beaune.

Frédéric Petit est député des Français établis à l’étranger (FEE). Sa circonscription couvre l’Allemagne, la Pologne, l’Europe centrale et les Balkans, une vaste région qu’il a parcourue de long en large. Ingénieur et entrepreneur, spécialisé dans les réseaux énergétiques, il a vécu et travaillé dans plusieurs pays de l’Est européen, notamment en Pologne et en Ukraine, ainsi qu’en Egypte. Engagé de longue date au MoDem, il vient d’être nommé Secrétaire Général adjoint du PDE, le parti européen auquel le MoDem est affilié.

Pierre-André Hervé (PAH) : On parle de la ou des frontière(s) européenne(s). Quelle est la meilleure forme, le singulier ou le pluriel ? De quoi parle-t-on quand on parle de frontière ? Je pose la question à la fois au géographe, M. Foucher, et au politique, M. Petit.

Michel Foucher (MF) : Quand on parle de frontière européenne, on parle en fait de l’Union européenne. Ça renvoie à l’élargissement. En réalité, stricto sensu, l’Union européenne n’a pas de frontières car elle n’est pas un Etat. Une frontière internationale c’est une limite de souveraineté. L’UE, avec ses 27 membres, a une enveloppe territoriale, ce sont des limites qui sont constituées de segments des frontières des Etats-membres. Il est très important de faire cette distinction. Mais ce que je dis ne sera pas repris car il y a des formules qui se sont installées. Le terme Europe lui-même est beaucoup plus compliqué à définir, il est polysémique. Il y a l’Europe-continent, avec là aussi des problèmes de limites : Europe ? Eurasie ? Il y a l’Europe-civilisation. Il y a l’Europe géographique – on ne sait pas très bien ce que c’est.

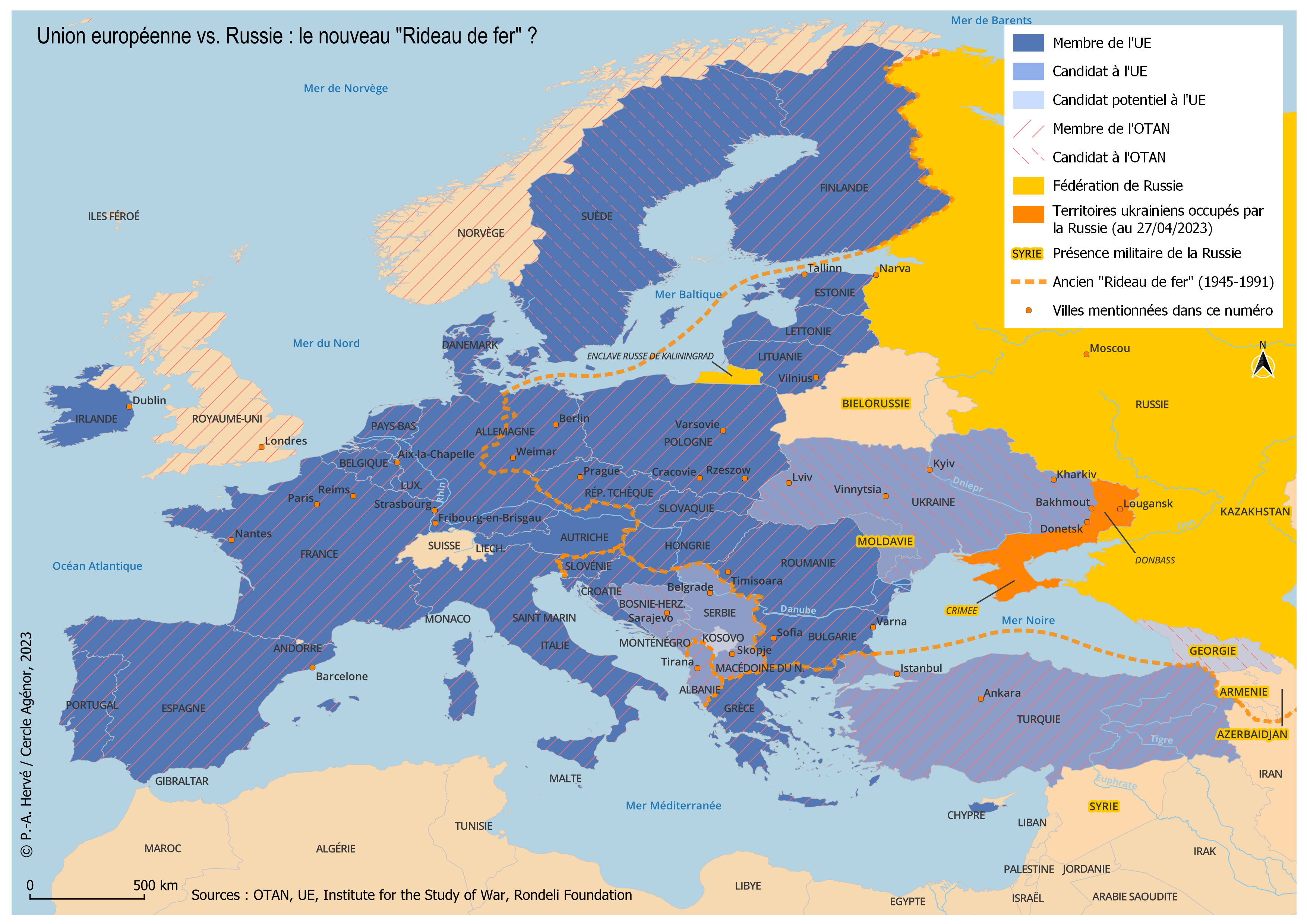

Notre sujet aujourd’hui, avec cette guerre d’agression russe en Ukraine, c’est une prise de conscience que nous avons besoin, une fois pour toutes, de définir les limites de notre périmètre d’action. On est dans des élargissements permanents. On ne sait pas où est l’extérieur. Si on ne sait pas où est l’extérieur, on ne peut pas avoir de politique extérieure, on ne peut pas être un acteur.

Le dernier point que je voudrais souligner c’est qu’on a un peu tendance, dans l’UE, à se prendre pour le centre du monde. C’est l’héritage Schuman-Monnet. On a oublié que la construction européenne est une réponse, intelligente et démocratique, à une succession de contextes géopolitiques. Dans les années 1950, c’est la réponse des démocraties occidentales, anciennes ou nouvelles – Italie, Allemagne – à la Guerre froide, sous impulsion américaine. Ce sont les Etats-Unis qui poussent Schuman à tendre la main à l’Allemagne. Ensuite, les changements à partir de 1990-1991, l’émancipation, le Printemps des peuples, sont liés à un nouveau contexte géopolitique dont nous ne sommes pas les auteurs, qui est l’effondrement sur elle-même et par elle-même de l’Union soviétique. Dans les années 2000-2010, la globalisation et l’émergence de l’acteur chinois sont un autre élément de contexte qui est plus géo-économique – on le voit en particulier dans les Balkans, maillon faible de notre système, ou ventre mou comme disait Churchill. Depuis le 24 février 2022, il y a un nouveau contexte géostratégique qui est l’agression russe.

Ce qui se joue en Ukraine et dans les 10 ans qui viennent c’est l’emplacement de la limite de l’Union européenne avec la Russie. Le critère, au fond, c’est la démocratie, démocratie contre autocratie, Etat-nation contre Empire. Ce n’est pas une question de géographie. Si vous voulez, c’est la politique qui définit notre géographie, et pas l’inverse.

Michel Foucher

L’enjeu de cette agression russe, au fond, c’est de donner une réponse à ce que j’indique en exergue du Tract Gallimard, cette remarque extraordinaire de Vaclav Havel en 2005 : « La Russie ne sait pas vraiment où elle commence, ni où elle finit. Dans l’Histoire, la Russie s’est étendue et rétractée. La plupart des conflits trouvent leur origine dans des querelles de frontières et dans la conquête ou la perte de territoires. Le jour où nous conviendrons dans le calme où termine l’Union européenne et où commence la Fédération russe, la moitié de la tension entre les deux disparaîtra. » Je tire pour ma part deux conclusions : on n’a pas réglé cette question dans le calme mais ce qui se joue en Ukraine et dans les 10 ans qui viennent c’est l’emplacement de la limite de l’Union européenne avec la Russie. Le critère, au fond, c’est la démocratie, démocratie contre autocratie, Etat-nation contre Empire. Ce n’est pas une question de géographie. Si vous voulez, c’est la politique qui définit notre géographie, et pas l’inverse.

Frédéric Petit (FP) : Je salue le géographe qui vient de me tendre une perche en disant que c’est la politique qui définissait la géographie. Je vais insister là-dessus, en repartant d’une notion de frontière qui est plus personnelle, plus humaniste, qu’historique. Je m’inscris tout à fait dans ce que vient de rappeler Michel Foucher sur la frontière. On la voit très souvent comme quelque chose qui nous aide à dire ce qui n’est pas chez nous et ce qui se passe à l’extérieur, alors que, pour moi, on oublie que c’est aussi un outil de construction personnelle.

L’Union européenne, contrairement à ce qu’on a tendance à assimiler rapidement, n’est pas un accord international comme les autres. Pour moi, c’est une méthode de médiation permanente.

Frédéric Petit

Je pars d’une conviction, très profonde en moi, que l’Union européenne, contrairement à ce qu’on a tendance à assimiler rapidement, n’est pas un accord international comme les autres. Pour moi, c’est une méthode de médiation permanente. J’ai moi-même une expérience de médiateur et je fais très souvent référence à ces outils de la médiation, qui sont passionnants dans le monde du XXIe siècle. Pourquoi dis-je cela ? Il y a par exemple un fait historique que je rappelle sans cesse : au moment où on crée l’UE, la Sarre est française, le Bade-Wurtemberg n’est pas l’Allemagne, c’est une zone d’occupation où viennent s’installer des Français, comme des boulangers venus à Fribourg à la suite des régiments, persuadés que ce territoire ne sera plus jamais l’Allemagne et en tout cas qu’ils vont y vivre. Leurs descendants sont encore là aujourd’hui. A cette époque-là, nous sommes dans un conflit de terrain, qu’on pourrait très bien comparer à ce qui se passe de temps en temps à Sarajevo aujourd’hui. On se traite de « speck franzose », c’est à dire de « Français du lard », parce qu’on considère que certains veulent rester Français uniquement parce qu’ils veulent avoir à manger, les Français étant alors plus riches. C’est à ce moment-là, en sachant très bien qu’il y a des tas de sujets non-réglés et que c’est encore tendu sur le terrain, que Monnet et un certain nombre de Pères de l’Europe disent effectivement « on va faire des choses qui vont nous réunir sur les grands enjeux ». Ça c’est la définition de la médiation. Je considère que l’UE est une méthode de médiation. C’est pour ça que je dis souvent que les Balkans sont l’avenir de l’Europe. Car je pense qu’on peut appliquer dans les Balkans, un des territoires les plus conflictogènes du monde, avec 29 nationalités, 5 ou 6 religions, des guerres ancestrales au sujet de la propriété du lac d’Ohrid et du champ des Merles, etc., les méthodes de règlement des conflits que nous avons inventées dans les années 1960. Notre principe d’Union européenne doit servir à ça.

Pour moi, la frontière – et c’est comme ça que je l’exprime très souvent – ça définit ma responsabilité d’abord et avant tout.

Frédéric Petit

Je reviens à la frontière. Pour moi, la frontière me définit moi-même. En médiation, on a une expression très intéressante : « C’est le TU qui TUE ». C’est à dire que dès qu’on commence à parler de l’autre, en essayant de régler un conflit, ou de parler en son nom, on est en fait en train de se faire la guerre. Le meilleur moyen d’avancer, y compris dans les situations de conflit, c’est de se construire soi et de parler de soi. Pour moi, la frontière – et c’est comme ça que je l’exprime très souvent – ça définit ma responsabilité d’abord et avant tout. Le fait de savoir où est-ce que je dois travailler, où est-ce que c’est à moi de tondre la pelouse et où est-ce que c’est au voisin de tondre la pelouse, quand il n’y a pas de barrière, c’est ça la frontière, d’abord un outil qui m’aide à me construire, à définir mes responsabilités et à regarder la poutre qui est dans mon œil avant de regarder la paille qui est dans l’œil de l’autre. Cette idée-là est trop souvent oubliée, alors qu’elle est si importante à l’heure des défis du XXIe siècle que sont la lutte contre les inégalités et la lutte contre le réchauffement climatique.

Je fais remonter philosophiquement l’histoire de l’UE à la République des Deux Nations, ce terme très peu connu en France mais très connu dans ces régions, qui symboliquement porte quelque chose d’extraordinaire. Peut-être qu’on pourrait définir l’UE comme la République des 27 nations, parce que dans cet espace qui était géré entre la Baltique et la Mer Noire, dont Vilnius était la capitale, il y avait des croisements administratifs, des méthodes de règlement des différends qui étaient extraordinaires et qui marchaient la plupart du temps.

Frédéric Petit

Pour revenir sur des notions plus historiques, oui l’UE, au sens où on en parle aujourd’hui, date des années 1950, mais elle puise plus profond. Quand on va vers ce terrain qui est entre la Mer Baltique et la Mer Noire, pourquoi dit-on « entre la Mer Baltique et la Mer Noire » ? Parce que cette expression, quand on la dit à un Estonien en Estonien, à un Lituanien en Lituanien, à un Polonais en Polonais, à un Belarus en Belarus, à un Ukrainien en Ukrainien, et même à un Juif en Yiddish, il entend « capitale : Vilnius » et il entend « c’est chez moi », il entend quelque chose de très fort sur le plan symbolique ; il entend aussi que ce n’est pas un espace qui a eu besoin de se définir par des frontières car effectivement, comme l’a rappelé M. Foucher, il n’y a jamais eu de grande délimitation très stricte. Ces territoires étaient gérés en commun. Je fais remonter philosophiquement l’histoire de l’UE à la République des Deux Nations, ce terme très peu connu en France mais très connu dans ces régions, qui symboliquement porte quelque chose d’extraordinaire. Peut-être qu’on pourrait définir l’UE comme la République des 27 nations, parce que dans cet espace qui était géré entre la Baltique et la Mer Noire, dont Vilnius était la capitale, il y avait des croisements administratifs, des méthodes de règlement des différends qui étaient extraordinaires et qui marchaient la plupart du temps. Effectivement, quand ça ne marchait pas, c’étaient des horreurs, des pogroms. Les Ukrainiens faisaient la peau aux Polonais, etc. Mais il y a eu un moment extrêmement long, de plusieurs siècles, où cet espace était géré en commun et pas par les nationalités. Il y a un très bon livre d’un très grand historien de cette partie du monde, Timothy Snyder, intitulé La reconstruction des nations, qui retrace cette histoire. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit sur la symbolique de la guerre en Ukraine, c’est une guerre politique, une guerre de modèles et qui va beaucoup plus loin que la guerre entre impérialisme et démocratie. Elle va jusqu’à la question de savoir si on peut avoir une chose commune alors que nous ne parlons pas la même langue, que nous avons des intérêts divergents. Il y a d’un côté un modèle que j’appelle « moscovite » et pas russe car historiquement cet impérialisme est moscovite et très récent, face à ce que je viens de décrire de gestion commune. Cet impérialisme moscovite, totalitaire, repose sur l’histoire d’une petite nation au départ, qui est la première à avoir réussi à s’opposer aux invasions mongoles, qui était assez forte, avec quelques grands chefs et cheftaines d’Etat, et qui a cherché à gagner du territoire. Elle s’est dès lors forgé des besoins de frontière-barrière. On touche à un autre problème, une autre question, qui est au cœur de la guerre en Ukraine : qu’implique ce modèle ? Ce modèle, qui n’est pas le nôtre, entraîne mathématiquement du nettoyage ethnique. C’est ce qui s’est passé il y a quelques siècles en Crimée, quand on a, tout d’un coup, renvoyé les Turcs et les Tatars et amené de « vrais Russes ». Après plusieurs générations, ces Russes se disent que la Crimée c’est chez eux. Ces déplacements de populations ont eu lieu parce que la logique de cette réflexion totalitaire et impérialiste est qu’il faut ramener sur ce territoire, pour qu’il soit le sien, des gens qui parlent la même langue et qui mangent les mêmes plats. De l’autre côté, en Union européenne, nous disons qu’il faut continuer de parler sa langue et que non seulement chacun peut parler sa langue mais les enfants du voisin qui ne la parlent pas vont l’apprendre.

Ce sont ces deux modèles qui s’affrontent aujourd’hui et qui posent effectivement la question de la frontière et de ce à quoi elle sert : est-ce que la frontière est quelque chose qui signifie : « toi, l’autre, tu n’iras pas plus loin qu’ici, et je ne veux plus te voir » ? Ou est-ce que la frontière veut dire : « les émissions de carbone jusqu’à tel endroit c’est mon problème » ? Je considère que la propreté du Danube, même si je suis un Portugais, c’est mon problème. Alors que la propreté du Dniepr, on s’en préoccupe mais ça va être au gens qui vivent là-bas de s’en occuper. Je crois que c’est pour ça que cette notion de frontière est pour moi si importante en termes politiques, de citoyenneté.

MF : Je trouve très intéressante, très pertinente et effective cette idée de méthode de médiation. C’est une conception humaniste, ce n’est pas une conception technique. L’histoire de ce qu’on appelle la construction européenne passe parfois sous silence, alors que ça pourrait intéresser les citoyens, le fait que ça n’a pas seulement été conçu comme un grand marché et une communauté de droit. Il s’est passé bien d’autres choses. On parlait tout à l’heure de la Sarre et du Bade-Wurtemberg. Le point de départ de la construction européenne c’est la réconciliation franco-allemande. On oublie d’où on part. Les Français n’en voulaient pas, on avait été battu, dans cette étrange défaite décrite par Marc Bloch. Un processus s’est mis en place. Quand on lit les Mémoires de guerre du Général de Gaulle, on le voit visiter, dans le Bade-Wurtemberg, la future zone d’occupation avec l’armée De Lattre. Il décrit le champ de ruines, des enfants orphelins, des femmes veuves, des bourgmestres désemparés. Il traverse une terre qui était ennemie encore hier, jusqu’à la victoire de l’armée De Lattre. On est en octobre-novembre 1944 et il dit : « J’ai senti battre mon cœur d’Européen ». Cette phrase est extraordinaire. C’est la première fois qu’il l’exprime. La réconciliation franco-allemande c’est Mgr Marty à Reims. Il y avait quelque chose de supérieur à l’antagonisme national qui était la chrétienté. Il ne faut pas oublier cette dimension historique.

A l ‘Est, il y a une butée : la Russie. C’est le système moscovite. Ce processus-là ne marche plus, ne les intéresse pas. C’est là qu’est la frontière. La frontière de l’Union européenne démocratique c’est là où ce processus de réconciliation se trouve malheureusement arrêté.

Michel Foucher

La réconciliation franco-allemande c’est un processus de médiation initié d’en haut mais qui se traduit d’abord par l’Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) : près de 10 millions d’échanges depuis sa création. Au début des années 1990, après la réunification allemande et la libération de la Pologne, qui n’est plus un Etat-satellite, le ministre allemand des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher demande à son homologue français Roland Dumas de l’aider à engager un processus similaire avec la Pologne. Quand on connait l’histoire de l’Europe, on imagine l’ampleur des contentieux des deux côtés, entre l’Allemagne et la Pologne : 11 millions d’expulsés allemands parce que Churchill ne voulait pas que la Silésie devienne la future Alsace-Lorraine, et de l’autre côté la destruction de Varsovie, la brutalité contre les Slaves, etc. On appelle cela le Triangle de Weimar. C’était un format triangulaire mais qui servait de cadre à un format bilatéral. On a beaucoup travaillé ensemble – j’ai eu la chance d’y être associé – dans des réunions à trois, soit à Varsovie, soit à Berlin, soit à Paris, là aussi à tous les niveaux : comités d’historiens, échanges pour la jeunesse, bourses pour les étudiants, etc. Au moment de l’indépendance de la Lituanie et de l’Ukraine, en 1991, même situation. Côté polonais, les intellectuels de la revue Kultura, réfugiés en France, dans la banlieue parisienne, se méfient de l’extrême-droite nationaliste polonaise qui va essayer de remettre la main sur Vilnius et sur la Galicie. La Pologne est ainsi le premier pays à reconnaitre la frontière de la Lituanie et de l’Ukraine désoviétisées. Pourquoi font-ils ça ? Pas seulement pour reconnaitre deux nouveaux Etats sur leur frontière orientale, mais pour faire comprendre à ceux qui seraient tentés, en Pologne-même, de reprendre une espèce d’élan vers l’Est, que c’est terminé et qu’il faut travailler autrement. A ce moment-là commence un processus de rapprochement et de réconciliation entre l’Ukraine et la Pologne. Là-aussi souvenons-nous des contentieux et des massacres de 1942-1944. Souvenons-nous d’où on vient, surtout qu’à l’époque soviétique il n’était pas question de mémoire. L’ancien Président polonais Aleksander Kwaśniewski – j’en ai beaucoup parlé avec lui – a joué un rôle très important dans ce début de rapprochement qui n’était pas évident. La construction européenne c’est ce processus. Ça vaut aussi pour les Pays-Bas et l’Allemagne, ou pour l’Irlande et le Royaume-Uni. L’intégration de l’Irlande au sein de l’UE a sorti Dublin de son face-à-face obsessionnel avec Londres. Ça vaut aussi pour la France et l’Italie, etc. A l ‘Est, il y a une butée : la Russie. C’est le système moscovite. Ce processus-là ne marche plus, ne les intéresse pas. C’est là qu’est la frontière. La frontière de l’Union européenne démocratique c’est là où ce processus de réconciliation se trouve malheureusement arrêté.

FP : Je reviens sur cette idée de responsabilité. M. Foucher, vous avez cité l’OFAJ. L’OFAJ a, depuis quatre ans, un petit frère qui s’appelle le RYCO (Regional Youth Coordination Organization), parrainé par l’OFAJ et qui rassemble les pays des Balkans, où chaque pays des Balkans, Serbie et Kosovo compris, a mis un million d’euros sur la table. Le directeur est un Serbe, le directeur-adjoint est un Kosovar, ils sont installés à Tirana. Ils commencent à faire des échanges scolaires. Quand M. Macron est venu à Belgrade, voyage assez extraordinaire auquel j’ai pu participer, je l’avais incité à rencontrer le RYCO. Il l’a fait. Ça a été deux heures absolument fantastiques où il a échangé, aux côtés du Président serbe Aleksandar Vučić, avec une Macédonienne, un Kosovar, une Serbe, un Bosnien, les six nationalités, des jeunes de 25 ans, qui leur ont dit que leurs vieilles histoires ne les intéressaient pas, qu’ils voulaient travailler ensemble, comme ont vécu et travaillé ensemble les jeunes Français et Allemands, ou ceux des pays de l’Est, quand on les a intégrés, dans les années 1990, dans le travail de l’OFAJ.

Je veux reprendre un deuxième exemple mentionné par M. Foucher : Weimar. Weimar est au cœur de mon mandat. Habitant à Cracovie, parlant les trois langues, j’y suis évidemment très sensible. Nous avons créé une assemblée parlementaire franco-allemande et, s’il n’y avait pas eu le COVID, nous aurions une assemblée parlementaire « Weimar ». Je vais continuer à faire ce travail qui me semble absolument nécessaire. Je vous remercie aussi d’avoir cité Kultura. En France, on ne connait pas assez Kultura. Je pense qu’il faudra un jour que l’UE fasse une statue à Krzysztof Skubiszewski, le premier ministre des Affaires étrangères polonais, qui était le porteur de cette parole de Kultura. Kultura est un courant intellectuel qui a commencé dans les années 1970 et qui a construit l’Europe, car il a amorti ce choc important de l’effondrement de l’Union soviétique et qui a permis qu’on continue. On l’oublie. Si Tadeusz Mazowiecki avait gagné les élections présidentielles au début des années 1990, je pense qu’on serait allé un peu plus vite dans un certain nombre de domaines.

PAH : Ce qui ressort de vos propos c’est l’idée de deux modèles qui s’affrontent et qui peuvent nous permettre de délimiter où est la frontière. Avant d’approfondir ce que nous sommes et ce qui nous distingue de nos voisins, j’aimerais qu’on continue à décrire, en quelque sorte, cette frontière. Pour qu’on soit clair dans notre réflexion, il faut qu’on sache de quoi on parle. Vous mettez en avant la frontière de l’Union européenne. Mais, d’une part, cette frontière de l’UE est mobile, avec les élargissements, et d’autre part il y a d’autres structures qui se superposent à l’UE et qui rendent l’identification de la frontière européenne extrêmement complexe. Doit-on seulement parler de la frontière de l’UE ? Notre réflexion sur la frontière ne doit-elle pas prendre en compte d’autres structures ? Je pense en particulier à l’Espace économique européen, la Zone euro, l’espace Schengen, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, l’OTAN. Il est parfois difficile de se retrouver dans cette complexité. J’imagine que le géographe va nous dire qu’il faut penser la frontière de manière multiscalaire, mais d’un point de vue politique c’est assez complexe. Il peut être difficile d’exprimer à des citoyens ce qu’est la frontière européenne si on met de suite en évidence cette grande complexité. Il y a parfois une forme de contradiction à dire qu’il faut délimiter la frontière et en même temps reconnaître qu’elle est mobile, qu’elle est multiscalaire. Comment sortir de cette contradiction ?

MF : Qu’il y ait différentes institutions est assez secondaire. En réalité il y en a deux centrales, l’UE et l’OTAN. Depuis quelques mois, l’OTAN a retrouvé une raison d’être. Il faut essayer de faire exister un pilier européen de l’OTAN. C’est très compliqué, la plupart n’en veulent pas, et les Etats-Unis sont le réassureur de dernier ressort. Le Conseil de l’Europe a perdu beaucoup de légitimité à partir du moment où on a laissé la Russie s’y installer. J’avais demandé qu’on suspende la Géorgie et la Russie du Conseil de l’Europe en 2008, or ça n’a pas été fait. C’est une institution qui a été complètement détournée par la Russie, avec l’influence des Suédois. Je ne lui fais plus beaucoup confiance. La Zone euro, Schengen, ce sont plus des questions techniques, c’est secondaire. Ce qui nous intéresse ce sont les structures politiques importantes, l’UE et l’OTAN. L’OSCE pour sa part est morte. N’oublions pas que depuis le début, les Etats-Unis sont un acteur de la construction européenne. La vision des Etats-Unis c’était que l’UE du futur coïncide avec le Conseil de l’Europe sauf la Russie. Ça a été dit par tous les présidents successifs, Bush à Istanbul, Obama à Ankara : « il est dans l’intérêt des Etats-Unis que la Turquie fasse partie de l’Union européenne ». Pour leur candidature à l’UE, les Ukrainiens ont très tôt écouté les conseils des Polonais et des Américains. Notre réponse, positive, est une réponse géopolitique d’une certaine façon. Cette diversité des limites institutionnelles n’est pas très importante, ce qui compte c’est la hiérarchie des institutions, et il y en a deux qui comptent : l’UE et l’OTAN. De plus, cette pluralité des limites n’est pas un problème, nos concitoyens doivent aussi accepter que les choses soient parfois complexes. On ne peut pas toujours être dans la simplicité.

C’est parce que c’est compliqué qu’il faut des repères, et donc qu’il faut des frontières. La frontière est un signe, ce n’est pas un mur.

Frédéric Petit

FP : Sur la dictature de la simplicité, je vous rejoins complètement. J’utilise d’ailleurs plus ce terme que celui de populisme parce que je crois que quand on prend les gens pour des imbéciles c’est méprisant et je pense que les citoyens ne sont pas des imbéciles et qu’ils peuvent comprendre la complexité pour autant qu’on leur permet de l’appréhender. Je rejoins ce qui a été dit en allant même un peu plus loin, en termes de citoyenneté. C’est parce que c’est compliqué qu’il faut des repères, et donc qu’il faut des frontières. La frontière est un signe, ce n’est pas un mur. Quand je dois construire une maison, ou même faire des choses plus faciles, j’essaye de me mettre deux-trois repères. Les frontières ça sert à ça. On peut très bien se battre pour qu’il y ait un travail sur la frontière de l’Union européenne, un travail plus approfondi de citoyenneté complexe sur les frontières de l’UE, et en même temps savoir que l’OTAN existe. Là encore, on est en lutte politique. C’est sur cette base que, en tant que parlementaire dans l’espace franco-français, je dis à mon ex-collègue Jean-Luc Mélenchon que ce qu’il affirme sur le fait qu’il faut tout décider à l’ONU et qu’on va transformer l’ONU, c’est du stalinisme international ! C’est le contraire de ce qu’il faut faire. Quand on fait de la médiation, on prend très souvent un exemple très facile à comprendre : comment deux frères qui se disputent peuvent-ils régler leur conflit ? Il y a deux solutions : ou bien ils se disent qu’ils vont continuer à se bagarrer mais pas ici sinon leur père va venir, ou bien le père arrive et renvoie les deux chacun dans sa chambre. La médiation c’est la première solution. Quand on passe à la deuxième – puisque l’ONU a décidé qu’il fallait faire comme ça, tout le monde doit faire comme ça – on va vers le totalitarisme – c’est l’étymologie du mot totalitaire – et on va vers la violence car on ne peut plus faire respecter l’ordre autrement que par la violence. C’est pour ça que le gouvernement soviétique était violent dans sa manière d’être. Et c’est pour ça que la République des Deux-Nations était un gouvernement qui n’était pas violent. Dans cette République des Deux-Nations il y avait non seulement un enchevêtrement mais un tissage – j’aime beaucoup ce mot car il donne aussi un résultat de solidité dans une société. Dans le Yiddishland, on avait un judaïsme de villages. La même personne pouvait s’adresser à trois administrations différentes dans son village pour régler trois choses différentes. Si j’étais amoureux d’une Juive, je devais aller voir le gaon, le chef religieux, pas seulement le maire. Si j’avais un problème de terrain, de bornes mal faites, on allait voir le folwark polonais. Il y avait une multiplicité qui n’était pas un problème mais une richesse. Copernic, Chagall, sont le produit de cette culture. L’idée selon laquelle le fait que la frontière est multiscalaire provoque des blocages, je n’y souscris pas. Ça incite seulement à la lecture des citoyens qui veulent bien y passer un quart d’heure environ par semaine pour être à peu près informés.

« Complexus », étymologiquement, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. C’est exactement la réponse.

Michel Foucher

MF : Je suis évidemment d’accord avec l’idée de la frontière signe, de la frontière repère. C’est un marqueur symbolique. On a besoin de symboles. C’est un besoin qui existe toujours même si c’est une dimension qui semble souvent oubliée aujourd’hui. Et depuis le COVID ça s’est encore aggravé, on vit dans la société du « sans contact ». Il faut redonner toute sa place au symbole. J’aime bien l’idée de tissage. « Complexus », étymologiquement, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. C’est exactement la réponse.

PAH : J’entends de ce que vous dites qu’il y a à la fois des éléments de distinction entre l’Union européenne et ce qui lui est extérieur – l’Etat-nation face à l’Empire, la démocratie face à l’autoritarisme ou l’autocratie – et des éléments de tissage ou de métissage, avec cette dimension d’Europe médiatrice. Ces tendances très lourdes de l’espace européen entrent en résonance avec l’actualité très chaude. Par exemple, le President Macron a fait une proposition de nouvelle échelle, qui serait cette « communauté politique européenne ». C’est quelque chose de nouveau, de supplémentaire, qu’on peut regarder négativement. Mais c’est aussi une réponse à ces dimensions de métissage ou de flexibilité. Ça répond à des demandes d’acteurs qui ont quitté l’UE ou qui veulent la rejoindre et qui savent que ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut être le lieu où peut se construire l’Europe politique sur la base de ces tendances lourdes ou de ces critères qu’on a évoqué. Comment percevez-vous cela ? J’adresse la question en particulier à Michel Foucher, qui a une vision historique large sur ce sujet. Cette « communauté politique européenne » fait écho à un projet plus ancien porté par la France et notamment par François Mitterrand. Il y a à la fois la dimension d’une nouvelle structure politique plus large qui s’appelait à l’époque confédération et celle d’une Europe à plusieurs vitesses, l’Europe des cercles concentriques, qui serait un gage d’efficacité et au final de légitimité du projet européen pour les citoyens. Est-ce que ça répond à une demande ? Est-ce un projet proprement français, qui s’est déjà pris des murs et qui va s’en prendre encore ? On voit par exemple, dans les Balkans occidentaux, qu’il y a une tension en ce moment car ils sont engagés de longue date dans le processus d’intégration à l’UE et ils voient que l’Ukraine et la Moldavie, qui ne sont pas encore dans ce processus-là, sont de suite, pour des raisons conjoncturelles, liées à la pression russe, intégrés dans le projet européen, on leur propose des choses. Les Balkans occidentaux ont l’impression d’être un peu délaissés. Est-ce que le projet de Macron répond à ces problématiques-là ?

MF : L’idée du président Macron est née au moment où l’Ukraine a fait savoir qu’elle souhaitait se voir reconnaitre le statut de candidat. La première réaction du Président c’est : 1) on ne peut pas faire entrer un pays en guerre, 2) il y a une liste d’attente avec les Balkans occidentaux, 3) il faut d’abord réformer l’Union européenne, à la fois la Commission et les problèmes de décision qu’il faudrait prendre à la majorité qualifiée. Mais comme on ne peut pas dire non, il faut envoyer un message aux Ukrainiens en lutte pour leur indépendance sur le thème de la famille européenne. C’est un thème très général, très symbolique. Donc, il essaye de théoriser un peu ça. Le problème c’est que c’est un concept très français et la méthode est très française aussi, c’est à dire qu’on a fait ça tout seuls, sans consulter personne avant et sans faire le service après-vente après, comme d’habitude. Je rappelle qu’à l’époque de la confédération – j’y étais directement associé avec l’équipe de l’Elysée – il y a eu un an et demi de préparation, avant les Assises de Prague de juin 1991. Avec des groupes de travail thématiques – c’est d’ailleurs ça qu’il faudra reprendre. J’avais suggéré au Président de tenir les assises à Prague, sauf que la veille de la réunion George Bush a téléphoné à Vaclav Havel pour lui dire qu’il ne voulait pas de ça. Pourquoi ? L’idée était bonne mais, à l’époque, en juin 1991, il y avait encore l’Union soviétique et l’idée de Mitterrand était d’avoir une organisation continentale pacifique, c’était une façon d’aider Gorbatchev que Bush ne voulait pas aider.

L’idée d’avoir une structure englobante rejoint celle du Conseil de l’Europe, qui est à Strasbourg mais nos gouvernements successifs ont toujours négligé le Conseil de l’Europe, sous-estimé son rôle. C’est la France qui a refusé que Catherine Lalumière ait un second mandat de secrétaire générale de cette institution. On avait là un outil englobant dans des champs fondamentaux – le droit, la justice, l’éducation, la culture – que nous avons complètement négligé. C’est une structure sous-employée et nous en sommes en partie responsables. Je ne reviens pas là-dessus.

Cette idée de communauté politique c’est une manière de dire : « vous êtes dans la famille européenne mais vous ne pouvez pas entrer dans le processus d’élargissement ». Enrico Letta et Mario Draghi avaient déjà travaillé cette idée. Elle a fait son chemin sur la route de Kiev, lors du voyage commun de Macron, Draghi et Scholz. Dans le train apparemment, car il y a quand même 700 km entre Rzeszów et Kiev, Scholz s’est laissé faire parce qu’il avait besoin de venir à Kiev avec quelque chose de positif. Mais cette idée est morte, je le regrette, parce que la semaine suivante le Conseil européen a accordé à juste titre le statut de candidat à l’Ukraine. Le statut de candidat ce n’est pas du tout le début des négociations. Le Président macédonien était furieux mais ce n’est pas nous qui avons bloqué le début des négociations avec la Macédoine du Nord, c’est la Bulgarie parce que la Bulgarie veut que le macédonien soit reconnu comme un dialecte bulgare. La Bulgarie vient de lever son blocage, cette affaire est réglée. Malheureusement la promesse d’élargissement est le seul outil de la politique extérieure de l’UE sur le continent. Il n’y a pas d’autre outil possible, tout le monde voit que ça marche, tout le monde veut en profiter, en bénéficier.

Je crois quand même qu’il faut à un moment ou un autre s’attaquer non pas tellement à une révision des traités mais à une réforme de la Commission. On ne peut pas avoir autant de commissaires que d’Etats, ce n’est pas possible. Il n’y a pas 27 compétences communautaires, il y en a beaucoup moins. Que penser par ailleurs du message adressé à Boris Johnson, qui pourrait faire partie de la communauté politique européenne ? Boris Johnson a une très bonne politique ukrainienne, bien plus efficace que la nôtre depuis le début. Il a même anticipé. Et il vient de faire une remarque, que vous pouvez retrouver dans le journal Le Monde hier ou avant-hier1, en comparant l’UE à une cathédrale gothique et en disant : « nous ne faisons peut-être plus partie de l’architecture intérieure de la cathédrale UE mais nous sommes un arc-boutant ». J’aime beaucoup cette formule. Ce personnage remonte dans mon estime. La messe est dite, puisqu’on est dans une cathédrale : l’élargissement est le seul outil dont nous disposons pour envoyer le signal qu’un Etat candidat dans le malheur est dans la famille européenne. Je préfère que l’on parle de famille européenne plutôt que, comme j’ai dû le vivre et le subir dans les années 2000 en Lettonie au moment de l’élargissement, de famille euro-atlantique. Cette dissociation UE-OTAN dans le cas de l’Ukraine c’est du réalisme géopolitique mais c’est aussi une bonne chose pour nous, ça nous donne une responsabilité plus importante.

Je l’ai dit à Clément Beaune : il faut accepter la candidature ukrainienne, parce que c’est un symbole. Avant la fin du mois de février, j’ai prétendu que nous pouvions aller à Lviv et même jusqu’à Vinnytsia avec un drapeau français, pas avec des militaires.

Frédéric Petit

FP : Je vais prendre un exemple que je porte dans les Balkans pour vous dire comment j’ai entendu cette histoire de « communauté politique européenne ». J’aime beaucoup les Balkans, je connais tous ces pays, j’y ai même travaillé. J’adore ce foisonnement d’histoires qui se disputent : « est-ce que ma langue est une langue qui vient de la tienne ? » Je parlais tout à l’heure du Champ des Merles et du Lac d’Ohrid. Savez-vous que l’Université de Sofia s’appelle Ohrid, du nom d’un lac qui fait la frontière entre l’Albanie et la Macédoine ? On est dans des symboles croisés, discutés, et je crois que c’est extraordinaire, c’est une richesse. Evidemment c’est source de conflits mais des conflits qui, si on les résout, laisseront place à une grande richesse. Dans les Balkans, je consens que l’UE doive s’occuper techniquement d’appliquer les procédures qui existent mais on devrait avoir dans l’UE une réflexion sur l’avenir de cette région, réflexion que j’ai appelée « Balkans 2050 » : quel est l’avenir de cette région à horizon 2050 ? Cette région qui comprend 11 pays et non pas 6. Le problème de la désertification des jeunes, le problème de la réconciliation entre anciens combattants, le problème de l’aide aux PME, la seule arme anti-corruption réelle – quand les PME ont passé un certain cap de niveau de business dans un pays la corruption disparaît ou presque – ce sont des sujets vrais aussi bien à Varna ou à Timișoara qu’à Skopje ou à Tirana ou même en Grèce. On doit réfléchir à ces sujets, entre Européens. Moi-même je suis en train de construire une interparlementaire « Balkans 2050 » qui réunit des parlementaires de ces 11 pays. Donc, quand j’entends ce que dit le Président, j’entends un peu la même chose : oui, il faut un symbole. Je l’ai dit bien avant le Président, je l’ai dit à Clément Beaune : il faut accepter la candidature ukrainienne, parce que c’est un symbole. Avant la fin du mois de février, j’ai prétendu que nous pouvions aller à Lviv et même jusqu’à Vinnytsia avec un drapeau français, pas avec des militaires. C’était évident, au bout de trois jours on avait compris que les armées russes se contenteraient de reproduire l’accord de 1681, qu’elles n’iraient pas au-delà du Dniepr. On aurait pu venir avec des pompiers, des ambulances et des drapeaux. Au-delà du symbole, je prétends aussi qu’on peut déjà reconstruire. Suivons l’exemple de l’Union européenne dans les années 1950 : il y avait la CECA, Jean Monnet, etc. mais c’étaient aussi des syndicats qui se sont rencontrés et ont fait un travail très concret, immédiatement.

Je voudrais insister sur trois autres choses. Michel Foucher a dit que tout le monde voit que ça marche. Je crois que ça c’est une réponse, à mon avis c’est la sortie de guerre. Prenons l’exemple de Kharkiv : en 2014, il y avait dans cette ville une manifestation de gens russophones qui voulaient essayer de déchirer le drapeau ukrainien, comme ça s’est fait à Lougansk et à Donetsk. A Kharkiv, une ville étudiante et à l’histoire bien ancrée, les autorités ukrainiennes leur ont répondu : oui on parle tous russe, oui on aime bien les blinis, mais chez nous on va laisser le drapeau ukrainien. On calme ainsi cette espèce de manifestation dirigée depuis l’extérieur et Kharkiv ne prend pas la voie de Lougansk et Donetsk et reste côté ukrainien. Huit ans après, avec le déclenchement de la guerre, les dirigeants de Kharkiv, pourtant historiquement liés au parti pro-russe de Medvedtchouk, ont fait le choix clair du côté ukrainien. Non seulement ils s’indignent des missiles russes qui s’abattent sur leur ville mais ils sentent bien que la population refuse de suivre la voie de Lougansk. Il faut voir l’énorme avancée de ces jeunes générations qui se sentent européennes parce qu’il y a des échanges étudiants, des laboratoires connectés aux universités européennes. Aujourd’hui, encore moins qu’en 2014, quelqu’un qui a 25 ou 30 ans à Kharkiv ne dit pas qu’il souhaite que sa ville devienne une « république populaire » à l’image de Lougansk, il souhaite rester en Ukraine parce que, dans son université, il échange avec Paris, avec Berlin, parce qu’il se rend bien compte aussi qu’à Lougansk on mange mal, on se chauffe mal, on ne fait pas de travaux. A Kharkiv, huit ans après 2014, cette différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas est évidente. On y élit encore des dirigeants pro-russes mais, quinze jours après le début de la guerre, ces mêmes dirigeants disent désormais que les Russes sont fous. Ils prennent un drapeau jaune et bleu, ils mettent un treillis et défendent leur ville, comme le maire de Kiev a défendu la sienne. Et ils libèrent Kharkiv. Ca ce sont des signes que, quand l’Union européenne marche, et ça marche, tout le monde le voit. Si on va reconstruire l’Ukraine et que, dans la gare de Bakhmout, les trains arrivent à l’heure et sont plus confortables, de l’autre côté, à 100 km à l’est, ils vont finir par le savoir et ça va commencer à bouger. On oublie trop dans l’histoire de l’UE comment s’est passée la réunification de l’Allemagne. J’ai une grande différence avec mon collègue Mélenchon : ce qui s’est passé là ce n’est pas une annexion, c’est la stratégie de médiation de l’Union européenne qui, tout d’un coup, après trente ans, est devenue une évidence incontestable.

Deuxième chose que je veux dire, et je le dis souvent depuis que j’habite en Pologne, quand on construit une communauté de quelque chose, en particulier cette communauté de la défense, il faut partager y compris les erreurs et les fantasmes des autres. Quand votre fille ou votre fils vous dit qu’elle ou il a peur du crocodile qui est dans l’armoire, si vous commencez par lui expliquer que ce n’est pas possible qu’il y ait un crocodile dans l’armoire, vous ne faites pas votre travail, la première chose à faire est de partager son fantasme. Quand on vit à Tallinn et qu’on a, à proximité de la frontière russe, la région de Narva qui est un décalqué sociologique, linguistique, économique de la Crimée, on a peut-être tort de craindre une agression russe mais on ressent les choses différemment d’un habitant de Nantes. Il faut le comprendre. De la même manière il faut que mes amis polonais comprennent ce que l’Afrique veut dire pour nous. Nous ne sommes plus des coloniaux mais ce n’est pas pareil. Je crois qu’il faut partager y compris les fantasmes, sinon on ne fera pas une communauté de la défense.

Troisième remarque : j’ai entendu la distinction entre Etat impérialiste et Etat-nation, moi je n’ai pas dit Etat-nation, ou alors en mettant nation au pluriel : « Etat-nations ». On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Je parle de technique, de plan « Balkans 2050 », etc., mais moi qui suit du Mouvement Démocrate – on ne se refait pas – je me demande où est le mouvement de bascule de l’intégration européenne ? Un mouvement qu’il faut préparer et bien préparer, c’est la présence au Parlement européen. C’est le jour où on dit : « voilà, vous pouvez envoyer des parlementaires nous rejoindre au Parlement européen ». Avant, on peut avoir plusieurs routes, des communautés, des choses qui s’intègrent. Là où il y a un point de bascule c’est ce moment de confiance, où on se fait assez confiance pour considérer que, oui, on peut venir, à égalité, participer au Parlement européen. C’est pour ça qu’aujourd’hui je considère que l’Ukraine ne peut pas être dans l’UE. Je suis observateur électoral, j’ai vu les élections en Ukraine, j’ai vu les élections en Bosnie. On ne peut pas s’appuyer sur ces processus tels qu’ils sont menés, qui ont certes beaucoup progressé vers de véritables attitudes citoyennes, mais on casserait le Parlement européen si on y faisait entrer des gens de ces pays recrutés selon ces processus. Ils ne sont pas encore prêts.

MF : Plutôt que cette communauté politique, il faudrait réfléchir à une formule d’Etat-associé. Tout le monde sait que les négociations prennent entre 10 et 15 ans : Etat de droit, marché, gouvernance. Je rappelle que l’Ukraine est contrôlée par une dizaine d’oligarques, encore aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’ils sont en guerre qu’ils sont devenus vertueux. Ils ont gagné notre sympathie, notre solidarité et une conscience nationale définitive. Il y a certaines politiques auxquelles ils pourraient être associés d’une façon ou d’une autre. Il faut qu’on essaye d’adapter notre façon de fonctionner aux nouvelles réalités géopolitiques, ce qu’on a en fait toujours fait. Le Britannique Andrew Duff, ancien parlementaire européen, a écrit un article dans Politico sur cette idée d’« Affiliate State »2. Je pense aux Etats-associés, ça fait longtemps que j’ai écrit ça. Ils sont associés à certaines politiques ou à certains types de réunions. Ca n’empêche pas que les procédures doivent continuer. Dans le cas de l’Ukraine, elles ne commenceront pas tout de suite.

Je fais partie d’un forum qui a été créé deux ans avant la guerre, le forum Kalinowski, qui est un forum interparlementaire basé à Vilnius qui rassemble non seulement des Français et des Allemands mais aussi des députés polonais, des Belarusses en exil, des Ukrainiens. J’encourage mes amis lituaniens à faire de ce forum une vraie interparlementaire pour gérer le problème entre la mer Baltique et la mer Noire. Je crois profondément que plutôt que d’être associés, petits frères au Parlement européen, il vaut mieux faire des interparlementaires nationales, ad hoc, parce que c’est plus efficace et plus respectueux.

Frédéric Petit

FP : Je crois pour ma part beaucoup au travail des Parlements nationaux. La route que j’essaye de suivre c’est la création d’interparlementaires ad hoc, où on est à égalité, sur des sujets précis, un peu comme on vient de le dire. C’est ce qu’on a fait avec l’Assemblée parlementaire franco-allemande, qui était un peu un OVNI au départ. On a renouvelé le traité d’Aix-la-Chapelle de 1963, qui avait créé l’OFAJ. Désormais, au lieu que le contrôle par les peuples des deux exécutifs qui sont chargés de mettre en place ce traité se fasse chacun dans son parlement – si je demande au ministre des Affaires étrangères s’il est bien en train d’appliquer le traité d’Aix-la-Chapelle, il va me dire « oui moi je le fais mais mon ami allemand ne le fait pas et moi je n’y peux rien » – cette Assemblée parlementaire franco-allemande permet un contrôle direct des deux peuples sur l’application du traité bilatéral. C’était une idée un peu bizarre au début qui a passé la rampe. Je crois qu’elle va continuer son chemin et c’est intéressant. Dans cet esprit, je veux faire une « interparlementaire Weimar ». Dans une « interparlementaire Weimar », à supposer qu’elle existât, aujourd’hui nous aurions côté polonais une majorité de gens du PIS, qui ont failli refuser un ambassadeur allemand, qui veulent revoir l’histoire des réparations, qui sont dans un délire qui repart à avant 1990. Au lieu que ce soit géré uniquement par un exécutif, il pourrait y avoir un travail de parlementaires dont le rôle est de se parler. La définition de Michel Foucher est excellente : le Triangle de Weimar c’est plus la France qui aide le germano-polonais à se parler. Sur l’Ukraine, je fais partie d’un forum qui a été créé deux ans avant la guerre, le forum Kalinowski, qui est un forum interparlementaire basé à Vilnius qui rassemble non seulement des Français et des Allemands mais aussi des députés polonais, des Belarusses en exil, des Ukrainiens. J’encourage mes amis lituaniens à faire de ce forum une vraie interparlementaire pour gérer le problème entre la mer Baltique et la mer Noire. Je crois profondément que plutôt que d’être associés, petits frères au Parlement européen, il vaut mieux faire des interparlementaires nationales, ad hoc, parce que c’est plus efficace et plus respectueux.

MF : En effet, l’avantage de cette formule c’est qu’il y a une égalité. Quand on est dans la salle d’attente, on est au club, on a le droit au jus d’orange mais pas à autre chose, il y a un sentiment d’inégalité. J’aime bien cette formule de l’interparlementaire. En plus c’est légitime car chaque parlementaire est élu, qu’il soit ou non d’un pays membre de l’UE, il y a une égalité de statut et de légitimité politique. C’est une formule à creuser en effet.

FP : Je me permets de citer une expérience très intéressante à laquelle j’ai participé. En 2019, on fêtait les trente ans de la fin du Rideau de fer, j’ai rassemblé dans la salle Lamartine de l’Assemblée nationale des représentants nationaux, un ou deux, de chacun des pays de ma circonscription, car il se trouve que ce Rideau de fer traversait ma circonscription. C’était absolument extraordinaire, il fallait voir quelqu’un comme Sikorsky parlant à une députée du Fidesz de cette histoire, de ces trente ans, ou encore des députés des Landtage de l’Allemagne de l’Est parlant à des députés du Bundestag actuel. C’est quelque chose qui est très peu médiatisé mais qui marche bien.

PAH : Vous dites que la politique d’élargissement est l’outil principal de l’UE dans sa relation à son voisinage, que ça fonctionne. En même temps, cet élargissement a connu quelques difficultés. Je pense en particulier à la Turquie. Celle-ci a connu une phase de consolidation et d’ouverture de l’Etat et de l’économie entre 1990 et 2010, qui laissait augurer d’un rapprochement, voire même d’une intégration de la Turquie dans l’UE. Mais, comme en Russie, et suivant une même temporalité, on a vu une crispation autoritaire et néo-impériale du régime turc et un éloignement. Le chercheur Hamit Bozarslan a récemment utilisé le terme d’« anti-démocraties » pour désigner la Turquie, la Russie mais aussi l’Iran. On est ainsi passé d’un rapprochement à désormais une distinction extrêmement forte en termes de modèles, entre un modèle démocratique et un modèle anti-démocratique. Faut-il acter le fait que l’UE doive fonder son intégration sur la démocratie et donc assumer de dire que ses voisins, de manière tendancielle, sont des systèmes autoritaires à dimension impériale, que c’est leur histoire et qu’inéluctablement ils reviendront à cette forme de régime, et qu’en conséquence il faut accepter que la frontière de l’UE s’arrête en Ukraine, dans les Balkans occidentaux et ne pourra pas dépasser cet espace ? Quel bilan dresser du processus d’intégration de la Turquie ? Un certain nombre d’acteurs européens avaient très tôt mis en garde contre l’intégration de la Turquie, d’autres au contraire avaient souhaité favoriser son ouverture démocratique – il y a en Turquie des forces démocratiques même si elles sont aujourd’hui clairement bafouées. Comment voyez-vous cette relation à la Turquie et, de manière plus générale, cette relation avec les deux grands acteurs autoritaires et néo-impérialistes du voisinage européen que sont la Turquie et la Russie ?

Je crois que la Politique de voisinage est une politique de l’UE qui a été très mal faite. La Politique de voisinage a été comprise, dans l’UE, comme une politique de pré-adhésion, or, à mes yeux, une politique de voisinage doit partir du fait que c’est chez mon voisin, ce n’est pas chez moi.

Frédéric Petit

FP : Je reviens sur quelque chose que j’ai souvent dit : je crois que la Politique de voisinage est une politique de l’UE qui a été très mal faite. La Politique de voisinage a été comprise, dans l’UE, comme une politique de pré-adhésion, or, à mes yeux, une politique de voisinage doit partir du fait que c’est chez mon voisin, ce n’est pas chez moi. Quand j’ai un voisin, je ne cherche pas systématiquement ni à ce que ma fille épouse son fils, ni à capturer sa maison ou à faire une grande communauté. Je crois qu’on a raté cette idée de voisinage. Il aurait fallu que la Politique de voisinage soit une politique qui exclue l’adhésion par principe. Pour moi, la politique de voisinage c’est la politique avec le sud de la Méditerranée, avec la Turquie. On a des choses à faire ensemble entre voisins : je vais te surveiller ta maison quand tu ne seras pas là, je vais nourrir tes chats si jamais tu dois partir, on va se cotiser pour faire le tuyau d’évacuation de l’eau, etc., mais ça sera chez toi. On ne vit pas pareil et on doit avoir la possibilité de ne pas se voir sans que ce soit la guerre. Michel Foucher disait que si on ne connait pas l’extérieur on n’a pas de politique extérieure. Pour moi, la politique de voisinage devrait être l’une de nos politiques extérieures, avec la Géorgie, avec la Turquie, avec un certain nombre de pays comme ceux-là qui ne sont, à mes yeux, pas dedans. Pourquoi je dis que les Balkans sont dedans ? Je l’ai exprimé tout à l’heure. Pourquoi je dis que l’Ukraine est dedans et que le Bélarus est dedans ? Parce que, historiquement, c’étaient des précurseurs de cet « Etat-nations ». Je crois que c’est pour cela que, très profondément, ces sociétés se sentent attirées plus à l’ouest qu’à l’est. L’UE doit avoir le courage de dire ça, même si les frontières au début ne sont pas très bien dessinées sur la carte. Ca n’a jamais été très dérangeant. Le Yiddishland n’a jamais été sur une carte, pourtant il avait une réalité, une capitale, des routes, des relations, une administration.

L’UE doit avoir une politique extérieure ad hoc, qui doit privilégier ceux qui sont des acteurs de la sécurité européenne ou de l’économie européenne. La Turquie en fait partie, tandis que la Russie s’est mise complètement hors jeu, pour une génération.

Michel Foucher

MF : Je suis tout à fait d’accord. Je n’emploie jamais le mot de voisinage. C’est une idée de Mario Monti, d’influence américaine. Je rappelle que la Turquie est dans l’OTAN, c’est la deuxième armée de l’OTAN et c’est un membre fondateur du Conseil de l’Europe. On a aussi une union douanière. Simplement, on n’a pas osé arrêter les négociations clairement après l’accord de Mme Merkel avec M. Erdogan sur la question migratoire. On est coincé. Chirac était pour l’intégration de la Turquie, car il faisait le pari que l’islamo-démocratie deviendrait une vraie force sur le modèle de la démocratie chrétienne, ce que la présidence de Turgut Özal pouvait laisser penser. Schröder a aussi soutenu cette idée quand il s’est rendu compte que les Turcs devenus Allemands votaient pour le SPD. Mais cette parenthèse est terminée. Il ne s’agit pas pour autant de les mettre à l’écart. Je pense d’ailleurs qu’il faut cesser de mettre sur le même plan Turquie, Iran et Russie. Nous avons besoin de la Turquie, pour toute une série de raisons et notamment nous avons besoin d’un contrepoids pour éviter l’annexion de la mer Noire par la Russie. Union douanière, politique migratoire, sécurité, Bosphore (convention de Montreux) : de facto, la Turquie est un Etat associé. L’UE doit avoir une politique extérieure ad hoc, qui doit privilégier ceux qui sont des acteurs de la sécurité européenne ou de l’économie européenne. La Turquie en fait partie, tandis que la Russie s’est mise complètement hors jeu, pour une génération. On a proposé beaucoup de choses, on allait à Moscou très souvent quand je travaillais auprès de Védrine, à la demande de Chirac, et quand on revenait on se disait qu’on avait beaucoup donné sans contreparties, on a tout le temps été face à des gens qui étaient dans une logique de domination et d’hégémonie. La rupture est consommée durablement. On peut le regretter, mais c’est un fait. Ca nous permet en tout cas d’être plus clairs. Sur la Biélorussie, je suis d’accord, je pense qu’on sous-estime complètement le potentiel d’évolution de la société biélorusse, précisément à cause des liens sociétaux, politiques, avec l’émigration biélorusse en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Allemagne. Je pense que la Biélorussie évoluera dans le bon sens.

Crédits photographiques :

Photographie de Michel Foucher : transmise par M. Foucher

Photographie de Frédéric Petit : Anne-Claude Barbier, MoDem (redimensionnée par le Cercle Agénor)

Pierre-André HERVÉ est cofondateur et Président du Cercle Agénor. Consultant indépendant spécialisé en gestion des risques internationaux (Moyen-Orient, en particulier), il rédige par ailleurs une thèse de doctorat à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) sur l'histoire du confessionnalisme politique au Liban. Diplômé de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne (géographie, 2010) et de SciencesPo (sécurité internationale, 2013), il a occupé diverses fonctions dans les secteurs public et privé. En 2017 et 2018, il était conseiller sur les affaires étrangères et la défense du groupe MoDem à l'Assemblée Nationale.

-

Pierre-André Hervéhttps://www.cercle-agenor.org/author/paherve92/

-

Pierre-André Hervéhttps://www.cercle-agenor.org/author/paherve92/24 mai 2024

-

Pierre-André Hervéhttps://www.cercle-agenor.org/author/paherve92/

-

Pierre-André Hervéhttps://www.cercle-agenor.org/author/paherve92/